细菌胞外囊泡(bacterial extracellular vesicles, BEVs)是一类由脂质双层膜包裹的球形纳米颗粒,富含母体细菌来源的多种生物功能分子。BEVs在菌群间及细菌-宿主之间的信号传导中扮演着关键角色。研究其生成机制及成分变化,不仅有助于深入理解肠道微生态与宿主健康之间的联系,也为胃肠道疾病的早期诊断与精准治疗提供新思路。

电子科技大学附属医院•四川省人民医院、电子科技大学医学院肖波教授团队在国际权威期刊Trends in Biotechnology上发表题为“Application of bacterial extracellular vesicles in gastrointestinal diseases”的综述论文,系统总结了BEVs的结构组成、形成机制及其在生物医学领域,特别是在胃肠道疾病诊疗中的最新研究进展。该论文重点探讨了BEVs在免疫调节、肠道微生态重建以及临床转化方面的潜在应用与挑战。论文第一作者为王亚君博士,通讯作者为肖波教授和Subhas C. Kundu教授。

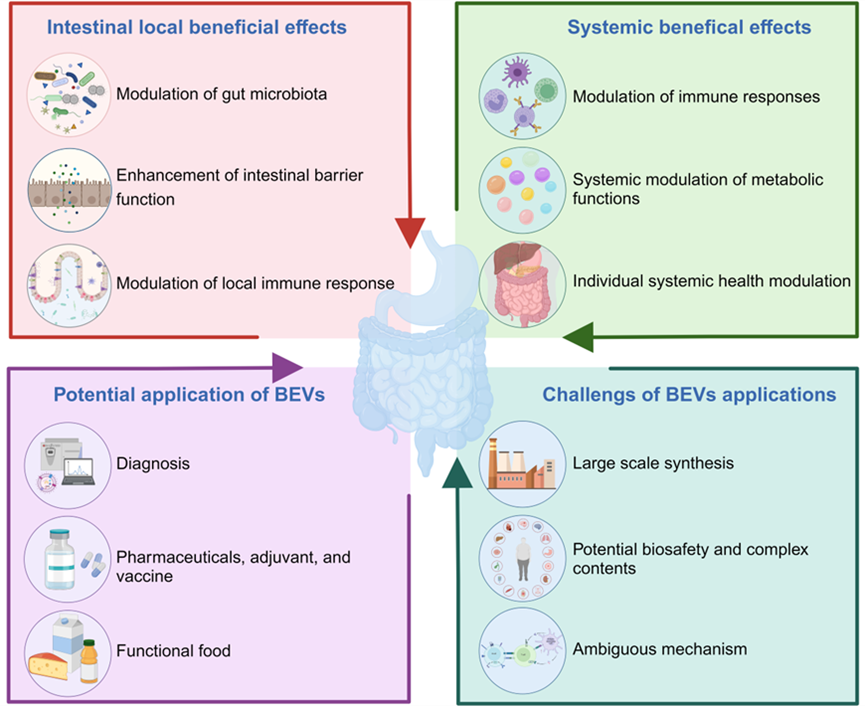

肠道菌群及其代谢失衡被认为是多种胃肠道疾病发生与进展的重要因素。最新研究显示,BEVs能够与宿主免疫系统紧密互作,其组成和数量在微生态失调状态下会发生显著变化,这一变化使其具有作为疾病诊断的生物标志物的潜力。同时,得益于其良好的生物相容性、药物负载能力及稳定性,BEVs被视为一种极具前景的疾病预防与治疗平台。它们不仅能有效保护药物分子免受降解,提高药物递送效率,还可减少对健康组织的副作用。在疫苗开发方面,BEVs相比传统的RNA或多肽疫苗具有更强的稳定性和免疫原性。通过基因工程手段,如基因重组或基因敲除,可向BEVs引入新抗原,从而实现靶向性更强、毒副作用更低的免疫激活效果。这使其在癌症免疫治疗和肠道感染性疾病的疫苗研发中展现出巨大潜力。

尽管如此,BEVs在临床应用方面仍面临多项挑战。例如,尚缺乏标准化的BEV亚型分离、纯化及表征流程;其体内生物功能与安全性评价机制亦需进一步完善。此外,提高产量、优化储存运输条件、确保产品质量稳定性也是实现BEV转化的关键问题。综上所述,BEVs作为一种源于细菌的纯天然纳米平台,在肠道疾病诊断与治疗中的潜力日益凸显。未来,随着分子生物学、高通量组学和工程化改造技术的发展,BEVs有望成为连接肠道微生态与个体化医疗的重要桥梁,在精准医学领域发挥更大作用。

参考文献:

Application of bacterial extracellular vesicles in gastrointestinal diseases. Trends Biotechnol. 2025 June 20.doi: 10.1016/j.tibtech.2025.05.022. PMID: 40544012.

外泌体资讯网 Trends in Biotechnology |电子科技大学 肖波教授团队:细菌胞外囊泡在胃肠道疾病诊疗中的应用