细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)是细胞分泌的纳米级膜结构,广泛存在于血液、唾液、尿液等体液中,作为细胞间通讯的核心媒介,通过传递蛋白质、核酸、脂质等生物分子调控受体细胞功能。近年来,小细胞外囊泡(small Extracellular Vesicles, sEVs,直径<200 nm)因其稳定性高、免疫原性低、靶向性强等特点,在疾病诊断、药物递送及组织修复等领域展现出巨大潜力。

在此背景下,中国江苏大学附属宜兴医院孙瑶湘教授团队在Stem Cell Research & Therapy杂志上发表题为“Small extracellular vesicles: the origins, current status, future prospects, and applications”的综述论文,聚焦sEVs的基础研究与技术创新,系统解析其生物发生途径、功能多样性及工程化修饰策略。团队对比了不同干细胞来源sEVs的修复效能(如骨髓、脂肪、脐带间充质干细胞),总结其通过miRNA、lncRNA等分子调控关键信号通路(如Wnt/β-catenin、PI3K/Akt)的机制;论文还重点探讨了sEVs作为天然药物载体的潜力及其工程化修饰策略,为未来临床应用提供了重要参考。第一作者为周昕怡、黄金,通讯作者为左欣和孙瑶湘。

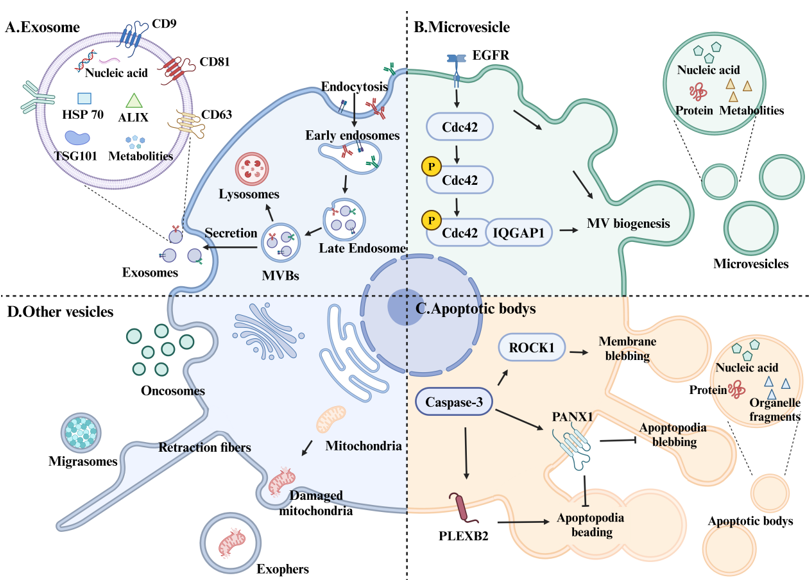

该论文从细胞外囊泡(EVs)的分类入手,详细解析了外泌体(Exosomes)、微囊泡(Microvesicles)、凋亡小体(Apoptotic Bodies)等亚型的形成机制及功能差异(图1)。sEVs(直径<200 nm)因稳定性高、免疫原性低,在组织修复(如骨软骨再生、伤口愈合、神经修复)和疾病诊断(如肿瘤标志物检测)中展现显著优势。

图1、细胞外囊泡的分类及其形成机制

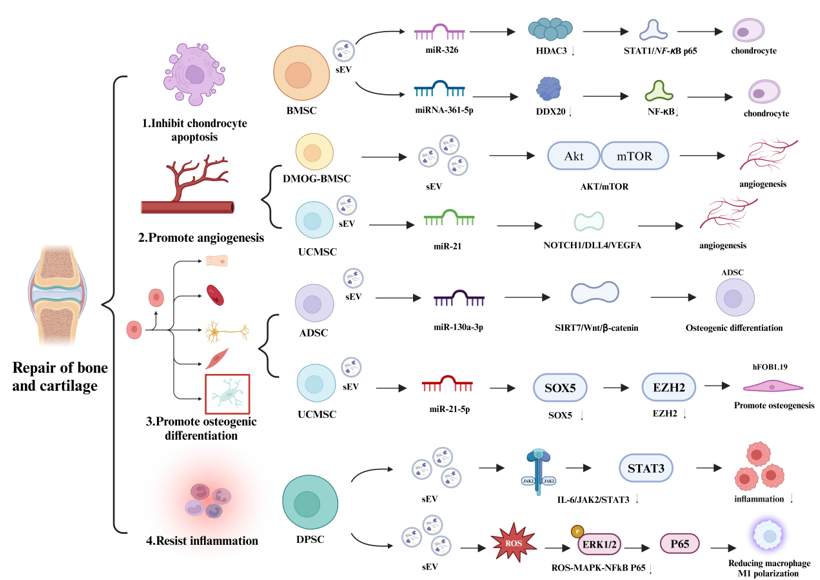

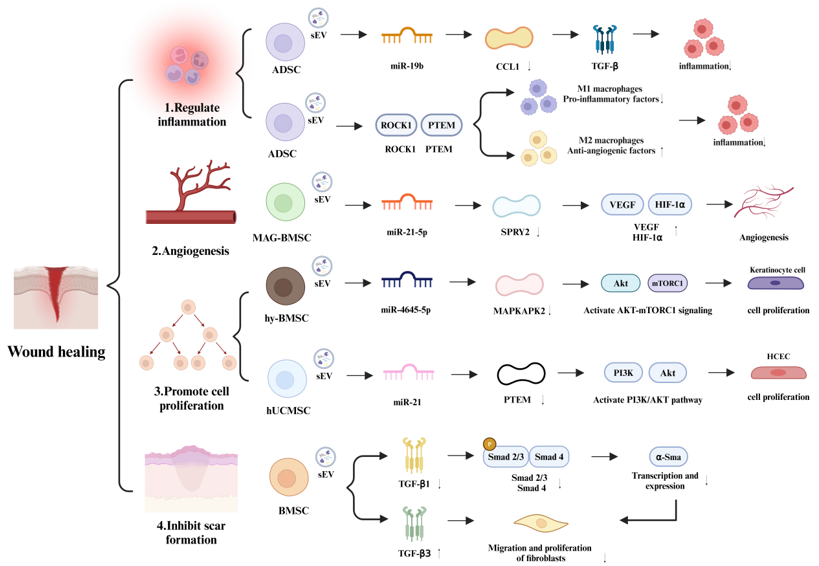

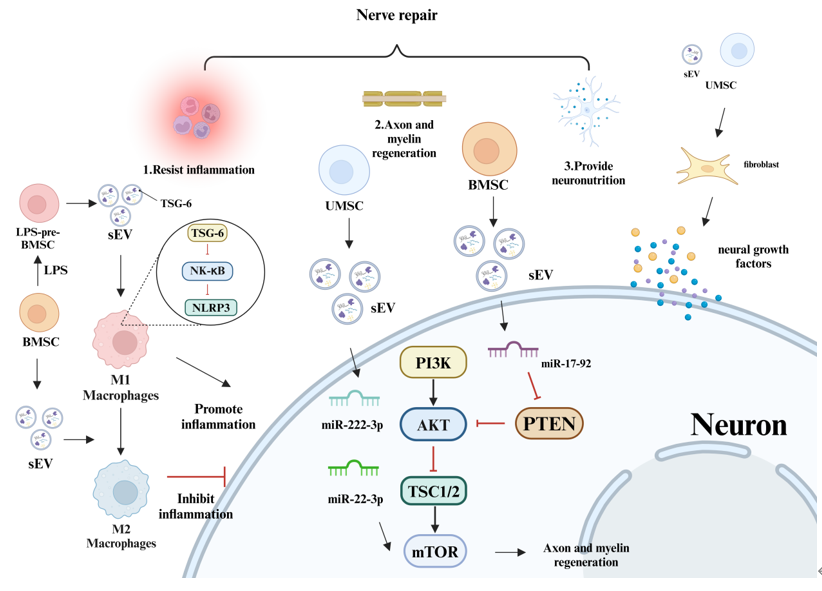

论文总结了sEVs的提取技术(超速离心、密度梯度离心、聚合物沉淀等)及鉴定方法(电子显微镜、纳米流式细胞术等),并对比了不同来源干细胞(骨髓间充质干细胞、脂肪干细胞、脐带间充质干细胞等)衍生的sEVs在修复功能上的差异以及作用路径(图2-4)。

图2、干细胞衍生小细胞外囊泡的骨与软骨修复作用

图3、干细胞衍生小细胞外囊泡的伤口修复作用

图4、干细胞衍生小细胞外囊泡的神经作用

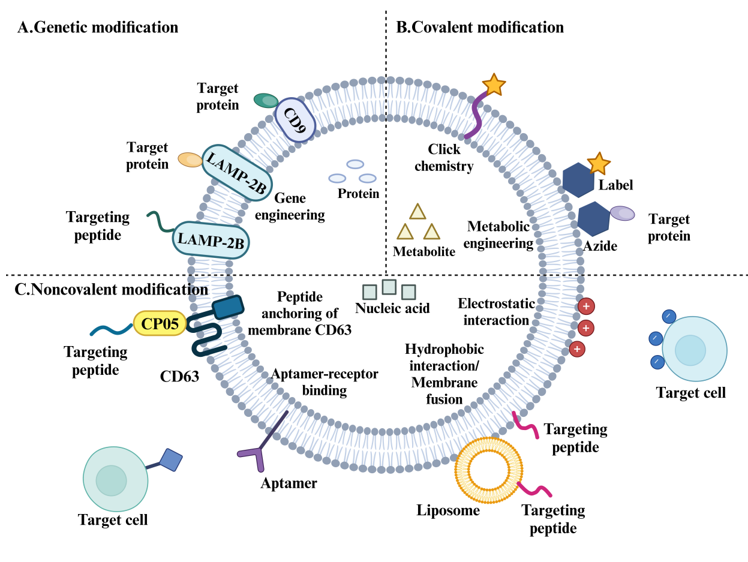

此外,作者提出工程化sEVs可通过表面修饰(基因工程、点击化学等)和药物负载(电穿孔、共孵育等)提升靶向性和疗效(图5),为癌症治疗和心血管疾病提供了新思路。

图5、小细胞外囊泡的表面修饰

该文章系统综述了小细胞外囊泡(sEVs)的生物学起源、分离鉴定技术及多领域应用,重点解析了其作为天然纳米载体的独特优势:通过携带功能性分子(如miRNA、蛋白质)调控组织修复(骨软骨再生、伤口愈合、神经修复)与疾病进程(肿瘤转移、免疫逃逸),并提出工程化策略(基因修饰、点击化学、适配体锚定)以增强靶向性与药物递送效率。尽管面临标准化生产、安全性评估及临床转化挑战,sEVs凭借低免疫原性、高生物相容性及可修饰性,为下一代“无细胞治疗”提供了突破性方向,未来需通过跨学科合作推动技术优化与临床应用落地。

参考文献:

Small extracellular vesicles: the origins, current status, future prospects, and applications. Stem Cell Res Ther. 2025 Apr 17;16(1):184. doi: 10.1186/s13287-025-04330-5. PMID: 40247402; PMCID: PMC12004682.

外泌体资讯网 Stem Cell Res Ther|中国江苏大学附属宜兴医院孙瑶湘团队:小细胞外囊泡的起源、现状、未来前景与应用