在精准医学时代,单细胞外囊泡研究正逐渐成为探索疾病机制的新利器。作为细胞间通讯的重要媒介,单细胞外囊泡携带着丰富的生物信息,在疾病的发生、发展以及诊断、治疗等多个环节都发挥着关键作用。对单细胞外囊泡的深入研究,有望为揭示疾病的本质、开发新型的诊断方法和治疗手段提供全新的视角和思路。

然而,在这一充满潜力的研究领域蓬勃发展的同时,也面临着诸多亟待解决的问题。其中,如何精准地定义单细胞外囊泡研究,明确其研究范畴、目标和重点,是开展相关工作的基础与前提。此外,在单细胞外囊泡研究过程中,由于技术手段的局限性、研究方法的多样性以及实验条件的复杂性等因素,常常会陷入一些常见的方法学误区,这些误区可能会导致研究结果的偏差,影响研究的科学性和可靠性。

近日,上海交通大学医学院附属第九人民医院范先群院士,携手南方医科大学南方医院郑磊教授及美国杜兰大学胡晔教授,在权威学术期刊ACS Nano上发表题为“Toward Clarity in Single Extracellular Vesicle Research: Defining the Field and Correcting Missteps”的重要述评,为上述难题提供了系统而全面的解答。该述评系统梳理了单囊泡研究的现状,提出了明确的定义框架,并指出了未来发展的关键方向,为这一领域的标准化和规范化提供了清晰的指引和有力的支持。

重新定义:什么是真正的单囊泡研究

目前许多所谓的“单囊泡”研究实际上只是简单地采用了常规的群体分离技术,将大量的囊泡混合在一起进行处理和检测,而后将所得结果笼统地归结为“单囊泡”研究的成果。这种研究方法上的偏差和概念上的混淆,使得研究无法深入到单个囊泡的独特性质和功能层面,难以捕捉到单个囊泡在疾病发生、发展过程中的细微变化和关键作用。

文章提出,真正的单囊泡研究必须满足三大核心标准。首先,单颗粒级分辨率是基础前提。文章强调,必须突破传统群体分析的局限,采用纳米流式细胞术(nFCM)、原子力显微镜(AFM)、表面增强拉曼光谱(SERS)等高分辨率技术平台,实现对单个囊泡的直接捕获与精准表征。这些技术能够提供传统方法无法获得的单囊泡物理参数,如精确粒径、表面形貌和力学特性等。其次,多维度整合分析是关键突破。需要建立“成像-分析-功能”的研究策略,把高分辨成像、分子分析和功能实验相结合,从而全面且深入地解析囊泡的异质性特征。最后,临床相关性验证是价值保障。单囊泡研究必须与明确的临床或生物学问题紧密结合,通过设置严格的对照实验、采用标准化数据分析流程,确保研究发现的真实性和可靠性。同时要建立结果解读的规范,避免因技术假象导致的过度解读。

直击痛点:当前研究的四大误区

文章指出领域内普遍存在的诸多挑战,同时也点明了当前研究中的误区以及相应的修正方向。第一,在技术层面,存在明显的技术陷阱,例如纳米颗粒追踪分析(NTA)等常用技术,难以精准区分细胞外囊泡与蛋白聚集体,这容易导致研究数据出现错误解读。第二,荧光标记的假象问题也较为突出,由于标记效率存在差异,会使得数据出现不同程度的偏差,影响研究结果的准确性。第三,在分离过程中,不同方法获取的细胞外囊泡纯度差异显著,存在分离污染的情况,这进一步增加了研究的复杂性。第四,除了技术方面的问题,研究态度和方法上的误区也不容小觑,其中过度解读现象尤为严重,部分研究人员会将技术噪声误认为生物学发现,从而得出不准确的结论。针对这些问题,需要采取一系列修正措施,例如为避免数据过度解读,鉴于低分辨率技术可能无法有效区分细胞外囊泡与其他颗粒,需结合多种方法进行验证;对于荧光标记可能干扰细胞外囊泡性质这一技术局限性,要谨慎设计实验;为解决可重复性问题,应呼吁建立标准化的实验流程和报告规范,以此提高研究结果的可靠性和科学性。

破局之道:从技术到标准的全面革新

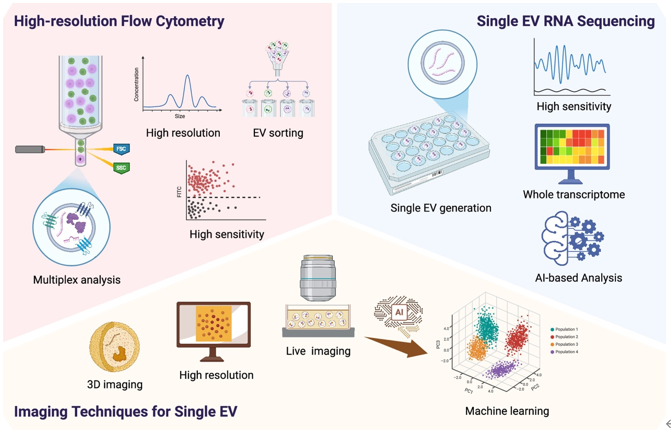

专家团队针对当前单囊泡研究领域存在的问题,提出了“技术-标准-协作”三位一体的系统性解决方案。首先,在技术创新方面,致力于发展高分辨率流式细胞术、单囊泡RNA测序、AI辅助成像等前沿新技术,以突破现有技术瓶颈,提升研究的精准度和深度。其次,在标准建立上,团队呼吁构建覆盖从样本采集、处理到数据分析的完整实验操作规范的全流程标准化框架,制定包括囊泡纯度、完整性等核心参数的质量控制指标体系,统一研究成果的数据报告指南,确保不同研究间的可比性和可重复性。此外,为推动单囊泡研究领域的协同发展,团队还建议建立单囊泡数据库,系统整合全球研究数据资源,组织多实验室开展方法学比对与标准化验证,同时搭建技术转化平台,促进产学研各界的深度协同创新。不仅是技术升级,更是研究范式的改变,需要全球研究者共同参与这场革新。

该述评的第一作者是上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科苏蕴副研究员和贺婉卓博士。这篇述评不仅为单囊泡研究提供了清晰的定义和操作框架,还批判性地总结了当前研究的不足,并提出了切实可行的解决方案。对于从事细胞外囊泡研究的科研人员、临床医生和技术开发者来说,这是一篇不可多得的指导性文献。我们期待在述评提出的框架指导下,全球研究者能够携手攻克技术瓶颈,加速实现单囊泡检测技术在疾病诊断、疗效监测等临床场景的转化应用。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c00705

外泌体资讯网 ACS Nano|上海交通大学范先群院士/南方医科大学郑磊教授/美国杜兰大学胡晔教授专家述评:单囊泡研究新标准:定义、挑战与未来